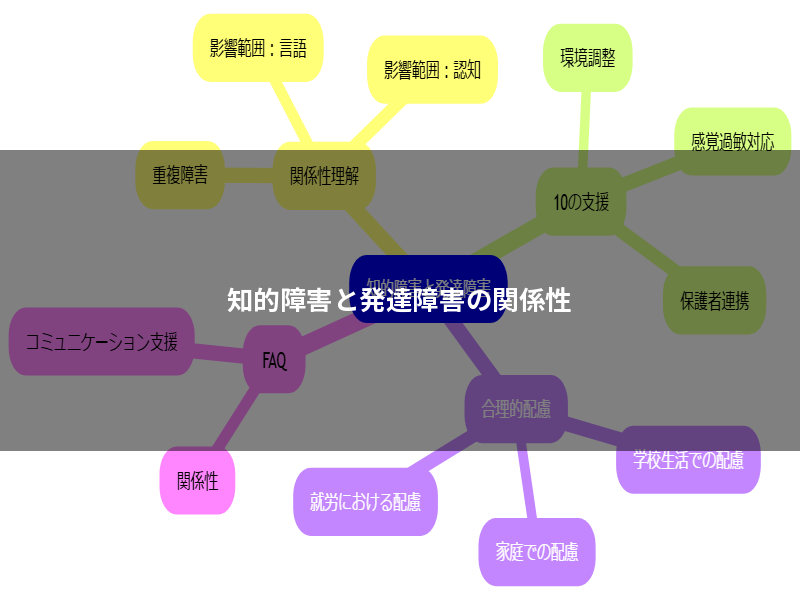

知的障害と発達障害の関係性について、支援者が知っておくべき最も重要なことは、それぞれの特性を理解し、適切な支援に結びつけることです。

本記事では、発達障害における重複の可能性と、知的機能の遅れが示す影響範囲について解説します。

知的障害と発達障害の関係性についてお悩みではありませんか?この記事を読むと、

- 発達障害は重複して診断される場合があること

- 知的機能の遅れは、認知能力、言語能力、社会性、運動能力など、様々な側面に影響を及ぼす可能性があること

- コミュニケーション支援では、視覚的支援や具体的な言葉を使用することが重要であること

- 合理的配慮は、障害のある人が社会参加する上で欠かせない要素であること

がわかります。

知的障害と発達障害の関係性理解

知的障害と発達障害は、発達期に現れる状態ですが、原因、症状、必要な支援が異なります。

それぞれの特性を理解することで、より適切な支援につなげられます。

ここでは、発達障害における重複の可能性と、知的機能の遅れが示す影響範囲について解説します。

発達障害における重複の可能性

発達障害は、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)など、いくつかの種類に分類されます。

複数の発達障害を併せ持つ状態を「重複障害」と呼び、それぞれの特性が複雑に影響し合うことがあります。

| 障害の種類 | 併発しやすい症状の例 |

|---|---|

| ASD | 知的障害、ADHD、不安障害、感覚過敏など |

| ADHD | 学習障害、チック障害、睡眠障害など |

| LD | ADHD、ASD、読み書きの困難さ、算数困難など |

発達障害の種類によって、併発しやすい症状は異なります。

例えば、ASDの方は知的障害やADHDを併せ持つことがあり、ADHDの方は学習障害を抱えることがあります。

重複障害の場合、個々の症状に対する支援だけでなく、全体的なバランスを考慮した包括的な支援が不可欠です。

複数の発達障害を抱える場合は、それぞれの特性を丁寧に評価し、個別のニーズに合わせた支援計画を立てることが重要です。

知的機能の遅れが示す影響範囲

知的障害は、知的機能の発達が全般的に遅れている状態を指します。

知的機能の遅れは、認知能力、言語能力、社会性、運動能力など、様々な側面に影響を及ぼし、日常生活における適応を困難にすることがあります。

| 影響範囲 | 具体的な困難さの例 |

|---|---|

| 認知能力 | 推論、問題解決、概念理解の遅れ |

| 言語能力 | 語彙の少なさ、文法理解の困難さ、コミュニケーションの障害 |

| 社会性 | 対人関係の構築、社会的ルールの理解の遅れ |

| 運動能力 | 微細運動の不器用さ、全体的な運動のぎこちなさ |

知的機能の遅れは、単に学業成績に影響を与えるだけでなく、日常生活全般にわたる困難さを引き起こす可能性があります。

例えば、認知能力の遅れは、新しい情報を理解したり、問題を解決したりすることを難しくします。

言語能力の遅れは、他人とのコミュニケーションを円滑に行うことを妨げます。

社会性の遅れは、友人関係を築いたり、社会的なルールを理解したりすることを難しくします。

運動能力の遅れは、日常生活における様々な動作をぎこちなくさせることがあります。

知的機能の遅れによる影響は多岐にわたるため、早期からの適切な支援が不可欠です。

知的障害と発達障害10の支援ポイント

- コミュニケーション支援

- 環境調整の重要性

- スキル学習支援の工夫

- 感覚過敏への理解と対応

- 行動問題への適切な対処

- 保護者との連携強化

- 多職種連携による包括支援

- 個別支援計画(IEP)作成のポイント

- 福祉サービスの活用方法

- 就労支援における配慮点

知的障害と発達障害のある方への支援は、それぞれの特性を理解し、個別のニーズに合わせたアプローチを行うことが重要です。

支援のポイントを実践することで、より効果的なサポートが実現します。

以下に、具体的な支援ポイントをまとめました。

各項目の詳細については、以下をご覧ください。

コミュニケーション支援

知的障害や発達障害のある方は、コミュニケーションにおいて様々な困難を抱えている場合があるため、その特性に合わせた支援が重要です。

コミュニケーション支援を行うことで、より円滑な人間関係を築き、社会参加を促進できます。

| 支援内容 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| 視覚的支援 | 絵カード、写真、スケジュール表 | 理解を助け、見通しを持てるようにする |

| 具体的な言葉 | 抽象的な表現を避け、直接的な言葉を使用 | 誤解を防ぎ、意図を正確に伝える |

| ジェスチャー | 身振り手振りを交え、言葉を補足 | 相手に伝わりやすくする |

| 時間的余裕 | 十分な時間をかけて、ゆっくりと話す | 理解を深め、安心感を与える |

環境調整の重要性

知的障害や発達障害のある方は、環境の変化に敏感で、不慣れな場所では不安を感じやすいです。

環境を調整することで、彼らが安心して過ごせるようにサポートできます。

| 調整内容 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| 物理的環境 | 静かな場所の確保、明るさの調整 | 刺激を減らし、集中しやすい環境を作る |

| 時間的環境 | スケジュールを明確にする、休憩時間を設ける | 見通しを持たせ、安心感を与える |

| 人的環境 | 支援者の配置、理解者の協力 | サポート体制を整え、孤立を防ぐ |

| 情報的環境 | 必要な情報を事前に伝える | 不安を軽減し、円滑な行動を促す |

スキル学習支援の工夫

知的障害や発達障害のある方は、学習において困難を抱えている場合があるため、個々の特性に合わせた工夫が重要です。

スキル学習支援をすることで、自立した生活を送るための基盤を築くことができます。

| 工夫 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| スモールステップ | 目標を細分化し、段階的に教える | 達成感を味わいやすく、意欲を高める |

| 視覚的な教材 | 図やイラストを活用する | 抽象的な概念を理解しやすくする |

| 反復学習 | 繰り返し練習する | 知識やスキルを定着させる |

| 具体的なフィードバック | 具体的に褒めたり、改善点を伝える | 改善を促し、自信につなげる |

感覚過敏への理解と対応

知的障害や発達障害のある方は、感覚過敏を持つことが多く、日常生活において様々な困難が生じることがあります。

感覚過敏への理解と適切な対応は、彼らが快適に過ごすために不可欠です。

| 感覚 | 過敏の種類 | 具体例 | 対応 |

|---|---|---|---|

| 聴覚 | 大きな音、特定の音 | 騒音下でのパニック、特定の音への強い嫌悪感 | イヤーマフの着用、静かな場所の確保 |

| 視覚 | 強い光、チカチカする光 | 目の疲れ、頭痛、不快感 | サングラスの着用、照明の調整 |

| 触覚 | 特定の素材、衣服のタグ | 肌への刺激による不快感、強い抵抗 | 柔らかい素材の選択、タグの除去 |

| 味覚 | 特定の味、食感 | 食事への偏り、吐き気 | 食べやすい形状や味付けの工夫 |

| 嗅覚 | 強い臭い、特定の臭い | 吐き気、頭痛、不快感 | マスクの着用、換気の徹底 |

行動問題への適切な対処

知的障害や発達障害のある方は、行動問題を抱えることがありますが、その背景には様々な要因が隠されています。

行動問題への適切な対処は、彼らが安心して生活するために重要な要素です。

| 要因 | 行動の例 | 対処法 |

|---|---|---|

| コミュニケーションの困難 | 意味不明な言葉の発声、一方的な発言 | 視覚的な支援を取り入れる、代替コミュニケーション手段の提供 |

| 環境への不適応 | 落ち着きのなさ、パニック | 環境調整、休憩スペースの確保 |

| ストレスや不安 | 自傷行為、他害行為 | 原因の特定と除去、リラックスできる活動の提供 |

| 過去の経験 | 特定の状況下での強い拒否反応 | トラウマへの配慮、安心できる関係性の構築 |

保護者との連携強化

知的障害や発達障害のある方への支援は、家庭と学校、または施設との連携が不可欠です。

保護者との連携を強化することで、一貫性のある支援を提供し、より効果を高めることができます。

| 連携内容 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| 情報共有 | 家庭での様子、学校での様子 | 互いの状況を理解し、連携を深める |

| 目標設定 | 家庭と学校で共通の目標を設定 | 一貫性のある支援を提供する |

| 支援方法の共有 | 家庭で有効な支援方法、学校で有効な支援方法 | 互いのノウハウを共有し、支援の質を高める |

| 定期的な面談 | 面談や連絡帳を活用 | 問題点の早期発見と対応 |

多職種連携による包括支援

知的障害や発達障害のある方への支援は、医療、福祉、教育など、様々な分野の専門家が連携することで、より効果的な支援が可能になります。

多職種連携による包括支援は、彼らが地域で安心して生活するために重要です。

| 専門職 | 役割 | 連携例 |

|---|---|---|

| 医師 | 診断、治療 | 症状や特性に関する情報共有 |

| 心理士 | 心理検査、カウンセリング | 行動や心理面に関するアドバイス |

| 教師 | 学習支援、生活指導 | 学校生活におけるサポート |

| 福祉専門職 | 福祉サービスの利用支援 | 地域生活に関する情報提供 |

個別支援計画(IEP)作成のポイント

知的障害や発達障害のある方への支援は、個別支援計画(IEP)に基づいて行われることが一般的です。

IEPは、個々のニーズに合わせた支援を提供するための重要なツールとなります。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 本人の意向 | 本人の希望や目標を尊重する |

| アセスメント | 本人の特性や課題を正確に把握する |

| 長期目標 | 将来的な目標を設定する |

| 短期目標 | 達成可能な具体的な目標を設定する |

| 支援内容 | 目標達成のための具体的な支援方法を記述する |

| 評価方法 | 支援の効果を評価する方法を明確にする |

福祉サービスの活用方法

知的障害や発達障害のある方への支援は、様々な福祉サービスを活用することで、より充実したものになります。

福祉サービスの活用は、彼らが地域で自立した生活を送るために重要な要素です。

| サービス | 内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 相談支援 | 福祉サービスの利用に関する相談、情報提供 | 知的障害者、発達障害者、その家族 |

| 児童発達支援 | 発達に遅れのある未就学児童への支援 | 未就学の発達障害児 |

| 放課後等デイサービス | 放課後や長期休暇中の支援 | 学齢期の発達障害児 |

| 就労移行支援 | 就労を希望する人への訓練、職場探し | 就労を希望する知的障害者、発達障害者 |

| 生活介護 | 日中の活動支援、介護 | 重度の知的障害者、発達障害者 |

就労支援における配慮点

知的障害や発達障害のある方の就労は、社会参加を促進し、自己肯定感を高める上で重要です。

就労支援における配慮は、彼らが能力を最大限に発揮し、長く働き続けるために不可欠です。

| 配慮点 | 具体例 |

|---|---|

| 適性評価 | 本人のスキルや興味関心に合った職種を選ぶ |

| 職場環境 | 静かな場所の確保、視覚的な支援の提供 |

| 作業手順 | スモールステップで教える、繰り返し練習する |

| コミュニケーション | 指示を明確にする、質問しやすい雰囲気を作る |

| フォローアップ | 定期的な面談、相談しやすい体制を整える |

合理的配慮で生活を豊かに

合理的配慮は、障害のある人が社会参加する上で欠かせない要素です。

合理的配慮によって、誰もがその人らしく、生き生きと生活できる社会を目指せます。

合理的配慮は、学校、家庭、職場など、様々な場面で求められます。

それぞれの場面における具体的な配慮例を知っておくことが大切です。

合理的配慮とは

合理的配慮とは、障害のある人が他の人と平等に人権を享有し、行使するために、個別の状況に応じて行われる、必要かつ適切な変更や調整のことです。

この配慮は、過度な負担にならない範囲で提供される必要があります。

合理的配慮は、障害者差別解消法に基づいて、国や地方公共団体、事業者には法的義務があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 障害のある人の人権を保障し、社会参加を促進するため |

| 根拠法 | 障害者差別解消法 |

| 提供義務者 | 国、地方公共団体、事業者 |

| 配慮の内容 | 個別の状況に応じた、必要かつ適切な変更や調整 |

| 過重な負担の考慮 | 事業者の活動への影響、費用、実現可能性などを考慮 |

学校生活での配慮例

学校では、授業、行事、部活動など、様々な活動において合理的配慮が必要です。

例えば、読み書きに困難のある生徒には、文字を大きくしたり、音声教材を提供したりするなどの配慮が考えられます。

| 配慮の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 学習面 | テスト時間の延長、座席の配慮、板書をノートに書くことが難しい生徒へのタブレット端末の貸し出し |

| 身体面 | 車椅子利用者のためのスロープ設置、エレベーターの利用許可 |

| コミュニケーション | コミュニケーションが苦手な生徒への視覚支援、個別の休憩スペースの提供 |

| その他の配慮 | アレルギー対応、医療的ケアの必要な生徒への対応 |

家庭での配慮例

家庭では、日常生活における様々な場面で合理的配慮が求められます。

例えば、着替えや食事、入浴など、日常生活動作に困難のある子どもには、適切な介助や福祉用具の活用が考えられます。

| 配慮の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 生活面 | 食事の準備、着替えの介助、入浴のサポート |

| 学習面 | 宿題のサポート、学習環境の整備 |

| コミュニケーション | 視覚支援、スケジュール表の作成 |

| 経済面 | 障害福祉サービスの利用、経済的支援の活用 |

就労における配慮例

就労の場面では、業務内容や職場環境において合理的配慮が必要です。

例えば、集中して作業することが苦手な人には、休憩時間を設けたり、静かな作業スペースを提供したりするなどの配慮が考えられます。

| 配慮の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 業務面 | 業務内容の調整、指示の明確化、休憩時間の確保、作業スペースの確保 |

| 環境面 | 職場環境の整備、通勤支援、緊急時の対応 |

| コミュニケーション | コミュニケーション支援ツールの導入、手話通訳者の配置 |

| その他の配慮 | 服装規定の緩和、フレックスタイム制の導入、テレワークの許可 |

よくある質問(FAQ)

- Q知的障害と発達障害は、どのように関係しているのですか?

- A

知的障害と発達障害はどちらも発達期に現れる障害ですが、原因、症状、必要な支援が異なります。知的障害は知的機能の発達の遅延、発達障害は脳機能の偏りが原因であることが多いです。

知的障害は知的機能の発達遅延が原因であることが多く、発達障害は脳機能の偏りが原因であることが多いです。

重複して診断されることもあります。

- Q知的障害と発達障害を持つ子どものコミュニケーションを支援するには、どうすれば良いですか?

- A

視覚的な支援(絵カードや写真など)を取り入れたり、具体的な言葉で話しかけたり、ジェスチャーを交えたりするなど、特性に合わせた工夫が大切です。時間的な余裕を持ち、ゆっくりと話すことも重要です。コミュニケーションに課題がある場合は、専門家と連携することも検討しましょう。

時間的な余裕を持ち、ゆっくりと話すことも重要です。

コミュニケーション障害がある場合は、専門家と連携することも検討しましょう。

- Q知的障害や発達障害を持つ人が感覚過敏を持っている場合、どのように対応すれば良いですか?

- A

感覚過敏の種類(聴覚、視覚、触覚など)によって対応が異なります。

イヤーマフの使用、照明の調整、柔らかい素材の衣服を選ぶなど、過敏な感覚を刺激しないように環境を調整することが重要です。

- Q知的障害や発達障害のある人が行動上の問題を示す場合、どのように対処すれば良いですか?

- A

行動問題の背景には、コミュニケーションの困難さ、環境への不適応、ストレスや不安など、様々な要因が考えられます。

原因を特定し、環境調整やリラックスできる活動の提供など、適切な対処法を見つけることが重要です。

- Q知的障害や発達障害のある人の就労を支援する上で、どのような配慮が必要ですか?

- A

本人のスキルや興味・関心に合った職種を選ぶ、静かな作業スペースを提供する、指示を明確にするなど、個別の状況に応じた配慮が大切です。

定期的な面談や相談しやすい体制を整えることも重要です。

就労移行支援事業所などの専門機関の利用も検討しましょう。

- Q知的障害や発達障害のある人に対する合理的配慮とは、具体的にどのようなことですか?

- A

合理的配慮とは、障害のある人が他の人と平等に人権を享有し、行使するために、個別の状況に応じて行われる必要かつ適切な変更や調整のことです。

学校生活ではテスト時間の延長や座席の配慮、就労では業務内容の調整や休憩時間の確保などが考えられます。

まとめ

この記事では、知的障害と発達障害の関係性について、支援者がそれぞれの特性を理解し、適切な支援につなげる重要性を解説します。

- 発達障害は重複して診断される場合がある

- 知的機能の遅れは、認知能力や言語能力など、様々な側面に影響を与える可能性がある

- 合理的配慮は、障害のある人が社会参加する上で不可欠な要素

知的障害と発達障害のある方への理解を深め、それぞれの特性に合わせた支援を実践していきましょう。

コメント